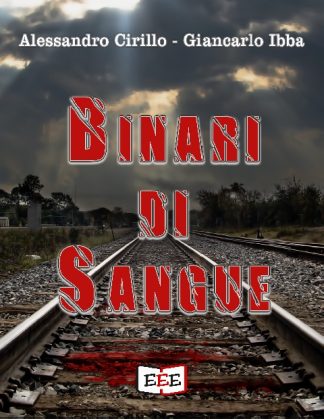

Descrizione

È passato quasi un anno dall’Angelus di sangue. Il Vaticano sta cercando ancora di riprendersi da uno dei più sanguinari attentati della storia, avvenuto proprio tra le mura di casa. Quel giorno il mondo intero si accorse che il JOA, spietata e potente organizzazione terroristica, non era stata sconfitta quando era stato ucciso il suo leader Omar Abdallah Hassan. Una nuova testa è cresciuta sul mostro del JOA. Si chiama Samir ed ha riorganizzato le attività del gruppo terroristico. Dopo il successo dell’Angelus di sangue vuole mettere a segno un nuovo colpo, ancora più eclatante. Il suo obbiettivo è Enea Zanoni, politico emergente che ha fatto del nazionalismo e della xenofobia i suoi cavalli di battaglia. Nel progetto di Samir, insieme al politico, moriranno migliaia di persone. Un piano ben studiato ma che non ha previsto due incognite: Alex Torrisi, agente dell’intelligence vaticana e Nicholas Caruso, ex operatore del GIS dei carabinieri ed ex agente dei servizi italiani. Una nuova sfida sta per iniziare. Scene d’azione a raffica da leggere con il fiato sospeso…

TITOLI DI TESTA

Gialo (Libia), 24 gennaio 2020, ore 02.05

La morte è la risposta a tutte le domande.

Con questo pensiero nel cervello, l’uomo in camice bianco si portò la penna alla bocca e mordicchiò il cappuccio di plastica. Non era certo un sentimentale, però, stare lì a osservarli era uno strazio.

Lo spettacolo davanti ai suoi occhi, infatti, era deprimente.

Dieci uomini. Nudi. Impauriti. La testa rasata a zero con una lametta arrugginita. Chiazze di peluria scura spiccavano ai lati del cranio. Cinque avevano la carnagione più chiara, nordafricana. Esibivano gambe e braccia abbronzate, come se per giorni avessero indossato solo maglietta e pantaloni corti sotto il sole cocente del deserto. I piedi erano sporchi, piagati, coperti di vesciche. La pelle degli altri cinque era del color ebano tipico degli stati centrali. Dopo aver dato di matto per buona parte della giornata, adesso si erano calmati. Qualcuno stava in piedi, appoggiato con la schiena alle pareti spoglie. La maggior parte accovacciata negli angoli. Un paio sdraiati sul pavimento. Tutti avevano gli occhi annebbiati dall’eroina.

Lo stesso sguardo delle bestie condotte al mattatoio.

L’attesa del carnefice era quasi finita.

Accigliato, il dottor Ismael Rashad tolse la penna dalla bocca e prese alcuni appunti frettolosi sulla cartella che stringeva in mano. Ricontrollò l’ora sullo smartphone e poi spostò la sua attenzione dalla grande parete di vetro rinforzato, dietro cui erano imprigionati i dieci uomini, per rivolgerla alla finestra aperta sul cortile centrale, dove si trovava la pompa del pozzo. Il macchinario, da un paio di settimane, produceva un cigolio preoccupante.

Rashad lasciò cadere la sua cartella sulla scrivania, accanto alla lampada da lettura e si avvicinò alla finestra. Poggiò le mani sul davanzale, raddrizzò la schiena indolenzita dalla tensione accumulata e dal troppo lavoro, inalando una boccata di aria fresca e pulita. Sopra di lui, immensa, la cupola del cielo era piena di stelle.

Una di quelle luci pulsanti, forse, è un satellite spia americano, rifletté Rashad. Sospirò. Non era affatto preoccupato. Le numerose precauzioni e contromisure prese dal suo padrone lo rassicuravano. Il complesso, sotto il limpido firmamento del deserto, era silenzioso a quell’ora. Guardie armate pattugliavano il perimetro della recinzione: un muro altro tre metri che formava un quadrato intorno all’edificio.

Organizzare l’incontro nel cuore nero della notte era una stronzata, per quanto lo riguardava. Tuttavia, gli ordini erano ordini. E se voleva rivedere la sua famiglia, avrebbe dovuto obbedire senza sollevare alcuna protesta o critica. Quel test era inutile, lo sapeva, eppure le richieste del suo padrone andavano sempre soddisfatte. Per quanto crudeli. In ogni caso, ribellarsi era fuori discussione. Tra la sua morte e quella di perfetti estranei, la scelta era facile.

Demoralizzato, Rashad si massaggiò le tempie con i pollici, tentando di allontanare un principio di emicrania. Il silenzio della sonnolenta cittadina fu disturbato dal rombo di un motore.

Il padrone era in ritardo. D’altronde non era certo famoso per la sua puntualità. Sollevando una nuvola di polvere, subito dispersa dal vento, l’enorme fuoristrada frenò davanti al cancello. Le sentinelle si avvicinarono, armate di torce e degli immancabili fucili AK, per verificare l’identità dei passeggeri. Il controllo si concluse in breve tempo, senza intoppi: non era la prima volta che Farouk Benharti e i suoi truci bodyguard si presentavano alle porte del complesso. Il trafficante d’armi marocchino possedeva l’edificio, comprese le persone che ci lavoravano. Nonostante, o forse proprio grazie alla “guerra al terrore”, gli affari andavano a gonfie vele. Sia Stati Uniti che Russia si servivano delle sue competenze per fare arrivare armi in posti dove non potevano arrivare legalmente. In cambio, chiudevano un occhio sulle sue losche attività, rendendolo di fatto intoccabile. L’unica regola era niente armi ai terroristi, ma Benharti non era abituato a seguire ordini.

Il cancello d’accesso stridette sulle guide e il fuoristrada ripartì, a bassa velocità, percorrendo il breve sterrato che lo separava il cortile dall’edificio a due piani con il tetto piatto. Da fuori sembrava un’abitazione, in realtà all’interno c’era un attrezzato laboratorio.

Dalla sua posizione, le dita serrate al davanzale, Rashad seguì il percorso del veicolo e lo vide parcheggiare nei pressi di una palma dal fogliame più marrone che verde. Nella quiete della notte, udì gli sportelli sbattere. I fari si spensero e il borbottio del motore cessò.

Quattro uomini scesero dal fuoristrada: alti e robusti, in completo nero. Ispezionarono i paraggi, con aria attenta e professionale.

Quando furono soddisfatti, dopo un breve conciliabolo, uno di loro si accostò allo sportello posteriore e aiutò a scendere dal predellino un quinto uomo, grassoccio e in abiti chiari. Quest’ultimo portava un antiquato cappello, tipo Humphrey Bogart in Casablanca. Un attimo dopo, Benharti venne affiancato da un sesto individuo, aitante e con la barba folta. Rashad non l’aveva mai visto prima. Con i due uomini al centro del rombo formato dalle guardie del corpo, il gruppo si avviò a passo svelto verso l’ingresso del laboratorio.

Nessuno vigilava su di loro, in apparenza, ma ogni movimento era monitorato dalle decine di telecamere di sorveglianza installate nei punti strategici del complesso.

Con un gemito di rassegnazione, Rashad si staccò dalla finestra, lasciandola aperta. Un po’ d’aria fresca l’avrebbe aiutato a sopportare la vista di quello che sarebbe accaduto da lì a poco. O, perlomeno, così gli piaceva credere. Bussarono alla porta, con delicatezza.

Rassettandosi il camice liso e il ciuffo di capelli che gli copriva la fronte, Rashad andò ad aprire, nervoso. Nonostante i cinquant’anni, il suo viso era ancora liscio e fresco come quello di un ragazzino. Soltanto una rada peluria scura offuscava il pallore delle sue guance.

Ritto sulla soglia, con il cappello in mano, trovò un sorridente Farouk Benharti. «Perdona il tremendo ritardo, Ismael» esordì, indicando con un cenno della testa l’uomo con la barba al suo fianco. Il suo alito odorava di menta e vodka. «Non è facile arrivare in questo schifo di cittadina, vero Hashim?»

Lo sconosciuto con la barba storse le labbra. «Possiamo entrare?»

Il tono gelido della sua voce fece rabbrividire Rashad.

«Scusatemi» disse. «Prego, accomodatevi.»

«Voi restate qui fuori» ordinò Benharti ai suoi uomini.

«Sì, signore» rispose uno di loro, senza battere ciglio.

Per quanto fossero in una zona sicura, abbassare troppo la guardia poteva risultare fatale per il loro padrone. Rashad si scostò. Benharti e Hashim avanzarono nello spazio asettico della stanza, attrezzata per l’occasione, guardandosi intorno con curiosità. Gli strumenti di analisi brillavano sotto la luce pulsante dei neon. L’elettricità era fornita da generatori a gasolio, collocati in un sotterraneo.

Lo sguardo dei nuovi arrivati si soffermò sulla parete trasparente, oltre la quale erano prigionieri i dieci uomini nudi e strafatti.

«Non possono vederci» spiegò Rashad, chiudendo a porta. «È una lastra di plexiglass unidirezionale e antisfondamento.»

Benharti tirò fuori un fazzoletto di seta e si asciugò la fronte.

Hashim infilò le mani nelle tasche dei pantaloni.

«Questa dimostrazione è proprio necessaria, Farouk?» s’informò Rashad, titubante, avvicinandosi a un pannello di controllo. «Come sai bene, abbiamo già sperimentato con successo il prodotto.»

«Lo so» replicò il trafficante d’armi. «Ma, vedi, il mio amico Hashim è un uomo diffidente. Non gradisce le sorprese e, capisci, non vuole deludere il suo boss. Come te, d’altronde». Tossicchiò, asciugandosi le labbra con il fazzoletto. «Mi hai sempre garantito la tua piena e totale collaborazione. Ora c’è forse qualche problema?»

Rashad trasalì e deglutì un grumo di saliva. «Nessun problema.»

Hashim lo fissò con sguardo penetrante e non disse nulla.

«Splendido» commentò Benharti, rigirandosi il cappello tra le mani. «Basta chiacchiere. Hashim deve ripartire all’alba. Illustraci il potenziale di questa tua nuova variante del gas nervino, Rashad.»

«Il gas nervino è una scoreggia al vento, paragonata al Mot!» replicò il chimico, sollevando il mento, punto nel suo orgoglio di scienziato. Amava il suo lavoro, per quanto ormai deviato.

«Per questo ti ho messo a capo della ricerca» affermò Benharti.

Hashim mostrò interesse per la prima volta. Osservò le dieci cavie umane, poi inarcò un sopracciglio. «Cosa significa il nome Mot?»

«Era il nome di una antica divinità cananea» spiegò lui, eccitato, gli occhi lucidi per la stanchezza. «Un demone del caos e del male.»

«Mi sembra un nome appropriato, dottore.»

«Grazie. L’ho scelto personalmente.»

«Come funziona?»

Proprio in quel momento, nella stanza sigillata, uno degli uomini si mise a pisciare contro il vetro, tenendo gli occhi chiusi. Un rivolo di urina colò sul pavimento, formando una pozza. A quella vista, un suo compagno di prigionia si mise a ridere e lo imitò, spruzzando ovunque. Era dotato di un membro di notevoli dimensioni.

«Che schifo!» sbottò Benharti. «Sono come animali selvaggi!»

Ignorandolo, Rashad si rivolse ad Hashim, che lo ascoltò con attenzione. «Sono partito dal Sarin, che il signor Benharti è riuscito a procurarsi da uno dei magazzini dell’esercito libico dopo la caduta di Gheddafi» raccontò il dottore, gesticolando e infervorandosi. Parlare lo aiutava a distrarsi. «Io già da tempo, quando risiedevo ancora in Iran, stavo studiando la formula chimica di un agente catalizzatore che… beh, insomma, tagliando corto, ho sviluppato un formidabile additivo. È incredibile! Aggiunto al C4H10FO2P…»

«Calma. Non so nulla di armi chimiche.»

«Mi perdoni.»

«Quali sono le differenze, in pratica?»

«Al contrario del Sarin, a temperatura ambiente e nei contenitori, si presenta come un gel. Esposto all’aria, sublima in una nube di vapore incolore e inodore. L’intossicazione può avvenire sia per semplice inalazione, sia per contatto, attraverso la pelle. È efficace anche a minima concentrazione. Con il Mot, l’atropina è inutile.»

«Tempo di azione?»

«Dieci secondi. Il decesso sopraggiunge ai sessanta.»

«Bene. Come agisce?»

«Oh, beh, quasi come al solito. Principalmente colpisce il sistema nervoso. Neutralizzando l’aceticolinesterasi. L’additivo, però, ha introdotto diversi effetti collaterali.»

«Parli semplice, dottore…» lo rimbeccò Hashim.

A quel punto, intervenne Benharti. «Fai prima a farglielo vedere.»

Infastidito per l’interruzione, Hashim serrò le dita a pugno.

Rashad impallidì. «Certo, lo so, ma…»

Dentro la cella, intanto, scoppiò il finimondo.

«Dannazione!» sbottò Benharti, indicando i dieci derelitti, ora impegnati a defecare e lanciarsi la merda addosso, come bambini. «Premi quel pulsante e facciamola finita, Ismael! È disgustoso!»

«Non capisco proprio, sono stati calmi tutta la sera» piagnucolò Rashad, mentre un tizio con gli occhi strabuzzati leccava con gusto una manciata di feci dal vetro. «Forse l’eroina era tagliata male.»

«Chissenefrega!» ribatté Benharti.

Rashad tornò al pannello e posò l’indice su un interruttore.

«La camera a gas è del tutto stagna» annunciò, con voce grave.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.